从绵延到同时性:柏格森论时间 #

本文探讨柏格森对时间的哲学思考。柏格森基于绵延的时间观是一种具有内在超越性的时间观,是对钟表时间的否定;而其超越性一方面体现在体现在时间意识的观念论性质,另一方面则体现在对「绵延的同时性」的说明。柏格森在《时间与自由意志》中的绵延理论区分空间化的钟表时间和纯绵延的时间,并且认为后者是无法通过语言或科学加以言说的,因此容易遭遇私人意识与公共性之间的二律背反问题。若想要从时间学说内部去解决这个问题,就需要依赖同时性。柏格森对同时性的论述一方面是对绵延理论的拓展,另一方面也可以认为是绵延理论之作为一种超越私人内在时间意识、达到普遍性世界的所谓「隐含前提」。精神分析流派与现象学家对柏格森时间学说的态度差异很可能源于对同时性问题的理解差异,即是否认为意识流在同一个意识过程中能超越性地把握多个意识或把握到潜意识内容。

写于 2021-07-02

问题与方法 #

作为一种文化运动的「柏格森主义」(Bergsonism)在20世纪头30年的昙花一现并不能掩盖柏格森思想的光辉。然而,这位曾因与爱因斯坦的辩论广为认知的哲学家、诺贝尔文学奖得主,其思想却在生前身后经历了多舛的命运。柏格森关于意识绵延和生命冲力(élan vital)的理论广为人知,在社会学和历史学领域也被广泛应用。但在哲学领域,似乎柏格森总是在「替别人做嫁衣」。柏格森的绵延理论和生命哲学很大程度上影响了20世纪的现象学和存在主义,但其发挥影响的方式却是被后者无情批判甚至有意无视。胡塞尔、萨特、海德格尔等现象学与存在主义哲学先驱对柏格森的贬低,则在很长一段时间里使其沦为各种哲学论文脚注里可引可不引的「幽灵」。在《存在与时间》的一个脚注中(Heidegger 1962: 500, H. 432 n. xxx),海德格尔认为柏格森的时间观无非是对亚里士多德的解释,没有必要加以仔细讨论。而在《现象学的基本问题》中,海德格尔虽然展现出对柏格森时间哲学的兴趣,但他仍然批评道,柏格森的时间观来自于其对亚里士多德的误解,即将亚里士多德的时间观误解为「时间即空间」。在海德格尔看来,未被误解的亚里士多德时间观才是真正现象学式的。(Massey 2015: 145)由此可见,与其说海德格尔在对柏格森加以批评,不如说他或许自始至终没有将柏格森看作一个值得重视的思想对手。海德格尔对柏格森的理解只不过从属于其对亚里士多德进而对整个西方古典传统的理解,而柏格森的命运由此可见一斑。

20世纪后半叶,德勒兹明确地打出「回到柏格森」的口号,将柏格森的哲学以差异哲学的视角重新加以阐发(Guerlac 2006: 173),使得柏格森与整个法国哲学传统一同得到了复兴。列维纳斯在与菲利普·尼莫的访谈中激赏柏格森,认为其在本体论层面上打破了线性的钟表时间,「使得时间之本己的(propre)和不可还原的实在性得到了彰显。」(列维纳斯 2020: 10)将柏格森作为现象学的先驱来理解,也是一种较为普遍的进路(高宣扬 2008),尽管这也使其时常要与20世纪后期的法国现象学共同面对一种背离现象学作为「严格科学」(rigorous science)传统,走向直觉主义、神秘主义乃至神学转向的批评。(Janicaud 2000: 88)

不过,正如爱尔兰当代小说家约翰·班维尔(John Banville)所感叹的:「现在谁还读柏格森?」(“Who now reads Bergson?”)(Banville 2016: 34)尽管有德勒兹等思想家的提倡,柏格森的哲学与文学还是不可避免地衰落了。柏格森的思想在被褒扬为20世纪哲学(尤其是法国哲学)的开端,概括为一种胡塞尔、海德格尔、梅洛—庞蒂、德勒兹、列维纳斯等人所共有的思想底色的同时,也失去了其长期以来作为一种与其异质性极强的思索的独特魅力。柏格森就好像是20世纪哲学的培根,对其在思想史上意义的兴趣,超过了对其原著的兴趣。

而本文则希望向另一个方向发问:柏格森的哲学自身有什么独特之处?当然,对这个问题的回答绕不开对柏格森的原著的探讨。在柏格森的后半生当中,尤其以《创造的进化》的发表为节点,其工作主要在于如何将一种意识状态的绵延拓展到用于解释世界本原的「生命冲力」,将对于意识和时间的思索本体论化,进而甚至是「绝对化」。而在这一阶段中,其对于相对论时空的批评,尤其是和爱因斯坦的长期辩论,则使得其学说遭受反科学的神秘主义者和唯科学主义者的双重误解。柏格森为什么如此执着于一种(在今天看来或许是和那个时代的哲学风潮格格不入的)本体论的向度?为何如此执着于与现代科学对话并捍卫某种属于「哲学家的时间」的阵地(而不是直接放弃与科学家的交流,以避免损伤哲学自身的自足地位)?柏格森的思想与著作夹在黑格尔和现象学之间,诞生在哲学与自然科学彻底性「决裂」的前夜,兼具近代哲学的写作风格和20世纪的问题意识。因此,「回到柏格森」,从柏格森的原著出发探讨其对时间的思索的独特性,或许有助于让我们看到20世纪的科学与哲学之间那场决定性分裂的另一种可能性。

本文主要基于柏格森的《论意识的直接材料》(英译本书名作「时间与自由意志」,下文以此代指)以及《绵延与同时性》,采用文本分析和论证梳理的方法来探讨柏格森对时间的理解。由于文章篇幅和作者能力有限,未能涉及对《创造的进化》一书的具体分析。我希望提出的核心论点是,要正确地把握柏格森建立在绵延概念之上的时间观,尤其是理解这种时间观的超越性,就必须与其对于同时性的把握以及对相对论物理学「相对同时性」这一概念的批判联系起来。柏格森的生命时间预设了一种非时刻的「同时性」即「绵延的同时性」并以之为基础,这或许是以往的研究或许有所忽视的地方。

从钟表时间到绵延 #

在《时间与自由意志》(1889)一书中,柏格森批判了近代以来西方形而上学和自然科学对时间的空间化理解,阐发了自己的绵延理论,即时间作为一种不可量化的、意识状态的绵延的思想。进而,柏格森把这一思想运用到对因果法则和自由意志的讨论中,试图说明产生自由意志与决定论之间的悖谬的原因。在柏格森看来,自由是真实存在却无法用语言给出定义的,正如作为具体绵延的时间真实存在却无法用自然科学的数理方法加以探究一样。总之,《时间与自由意志》一书主要从心理学和意识哲学的进路来讨论个体,而还没有像后来的《创造的进化》等著作那样,将绵延的思想推广到宇宙的生命冲动和创造进化之中。在本论文中,由于论述主题的限制,我们将主要介绍柏格森探讨时空问题的方法和结论,而暂时搁置其在《时间与自由意志》中对自由意志的讨论。

空间与数量 #

在柏格森看来,自笛卡尔以来的近代形而上学和自然科学,根本的错误就在于「混淆了时间与空间。」(Bergson 2001: 181)因此,要想理解柏格森的时间学说,就必须首先理解其如何处理空间。 首先,柏格森(Bergson 2001: 236)明确指出其对康德空间观的继承:首先,空间是人类感性的一种形式;其次,它是客观性的来源、公共生活的前提。柏格森指出的这两点刚好对应了康德(Kant 1999: A28/B44)处关于空间作为经验实在性和先验观念性之统一性的描述。然而,柏格森所理解的空间之「直观」相较康德而言更具经验论的色彩,而脱去了唯心论的形式主义要素:柏格森只强调直观是一种人类所特有的功能,而并不认为人类通过空间来直观外部世界具有一种「不能不如此的」(谢林 2016: 95)必然性。柏格森同样认为空间是对外在事物加以对象化认识的「透镜」,但却未必是唯一可用的透镜。事实上,在与柏格森同时代的新康德主义者处,也能够看到这种对空间作为认识之必然性的动摇。例如在齐美尔看来,康德(Kant 1999: A27/B43)仅仅把空间定义为一种「并存(being together)的可能性」,而这一定义的社会学意义则在于,它不仅仅是对物理性的空间,也是对政治性、公共性的空间的描述。(Simmel 2009: 545)柏格森和齐美尔都强调了空间的社会意义,将物理空间同时理解为社会空间,这种共同态度建立在共同的基础之上,即「必然性」的松动和对先验唯心论的拒斥。在下文中我们可以看到这种拒斥如何为柏格森迥异于康德的时间观铺设前提。

其次,柏格森补充了康德空间观中对空间的形式化描述中没有明言的重要规定性,即空间的均一性(homogeneity)。在柏格森看来,这种均一性才构成了人和动物在空间观上的真正区别,构成了康德处的「先验观念性」:「动物并不通过几何的形式辨别空间或方向。对于动物而言,每一个方向可能具有特别的色调和性质」(Bergson 2001: 96)。除了这里指出的各向同性之外,空间的均一性还使广延之为可计算的数量得以可能。或者说,实际上「空间」的本质就在于它是可以被通过各种与数字相关的计算手段加以把握的观念,数和空间是一回事。

康德借用空间中的点,正确地指出了数量概念的形成借助于对空间的直观(Kant 1999: B15),而柏格森则对于这一过程给出了更为精细的分析。在柏格森(Bergson 2001: 76 ff.)看来,仅仅指出数的概念综合了单一性与复多性,对于认识数的本质来说是不够的。这种综合之所以可能,其前提在于可被计数的单位被认为是彼此同一(identical)的,即我们在意识中首先忽略了具体的事物及其差异,将其纯化为并排置列在一个设想的空间中的点、一个简单的单位。为了澄清数量依附于空间而非时间的观念,柏格森又做了一个加强论证:作为观念的数量和数(shǔ)数是不同的。虽然对于较大的数字,我们往往习惯于通过在时间中数出一个一个瞬间来认识它,但「只要我们希望在心中描绘(picture)数量而不仅仅是数目字或数量词(figures or words),就必须依赖有广延的图像(extended image)。」(Bergson 2001: 78)柏格森指出的这一点尤其对较小的数字成立,是非常符合我们的生活经验的。例如在菜市场中,经验丰富的摊主往往抓起一把小番茄或者李子,不用一个一个去数,就能一眼从空间中的图像中直观出其数量。在柏格森看来,科学和哲学中的数量,都是从空间中的图像,到观念,再到符号(数目字或数量词)一步步抽象而来的。

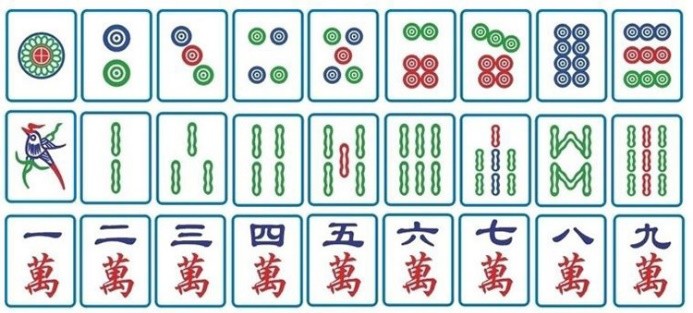

我们还可以用一个生动的例子来呈现柏格森对数量概念的理解:麻将数牌中的索字牌和饼字牌。只有当我们首先把小鸡看成是和竹节一样的符号、忽略不同的圆饼或竹节在外形、花纹上的独有特征,我们才能为其赋予可数(可加)性,从而通过空间中的形象读出牌面上的一到九索(饼)。等到熟练之后,则可以直接通过图案的排布,不需要通过一个一个的计数,就可以知道是什么牌。而较晚出现的万字牌的过程则体现出从图像到符号的抽象过程。

初看之下,柏格森在这里对数与空间的把握非常具有胡塞尔式「现象学还原」的味道,虽然其所用的语言与胡塞尔十分不同。胡塞尔的现象学还原关心内在性与超越性的统一,关心「认识如何超出自身而达到它之外的东西」。在胡塞尔看来,对于一种性质,比如「红」的直观认识,本身就包含了一种超越「这个红」或「那个红」的总体的、绝对的、纯粹内在的所与性(givenness)。(Husserl 1964: 42)正是这种所与性使得「什么是红的本质」这样的问题显得不必要,因为直观本身就已经是一种超越性的纯粹直观和本质直观了。而在柏格森这里,对空间的观念实在性的探讨则引向一种与胡塞尔的超越性问题看似不同却又相似的问题意识。齐美尔认为康德处空间的实在性(reality)在于空间本身的空缺(empty and null)与其中「某物」(something)之间的对立,以及二者之间的互动(interaction)(Simmel 2009: 545),但在柏格森处,康德所谓空间的实在性只能被承认为是与私人的感觉(sensation)相似的实在性(Bergson 2001: 92),而非公共的、社会实在的实在性。与心灵的感觉类似,柏格森将空间视作是一种心灵的动作(act),它,是「关于一种空虚的、均一的媒介的直觉或毋宁说是概念……一种没有性质的实在(a reality with no quality)。」(Bergson 2001: 94-95)在探讨空间的实在性的时候,柏格森同样悬置了关于超越的设定,严格地局限在意识的内部展开分析,正因如此,他才能够指出:虽然空间没有性质,但心灵关于空间的动作却必须是心灵的一种性质——关于空间的观念本身是不能在空间中被给予的,「我们所用于构成空间观念的种种感觉自身是不占空间的。」(柏格森 1958: 69)亦即在柏格森这里,空间本身具有一种超越性。正因为在柏格森处,意识总有一种将外界事物和自身状态把握为空间的倾向,因此这里的超越既是传统哲学意义上的超越(或说从康德的现象到物自身的超越),也是胡塞尔意义上的超越,只不过意识的「外部」和「内部」似乎翻转过来了。如果说胡塞尔的现象学「公平地探索了实在论和观念论的两条路径」(Hardy, L., in Husserl 1964: 11),那么同样的看法也适用于柏格森。只不过,柏格森显然更倾向于观念论的路径。

空间化的时间;绵延 #

在简单梳理了柏格森对空间的讨论之后,我们进而可以讨论柏格森对时间的理解。在柏格森看来,流俗意义上的时间和哲学的时间概念是不同的,即,在我们的生活中存在着两种「时间」。一种是不可量化的「纯绵延」(pure duration),另一种则是空间化了的时间。用「生命时间」和「社会时间」来区分这两者,也是符合柏格森的原意的。在柏格森看来,近代哲学家所讨论的「时间」和我们日常所说的「时间」,实际上都是指这种空间化的时间、社会时间。柏格森对两种时间的论证,关键还是在于论证纯绵延的存在。在上文关于空间的探讨中,我们已经指出,「对空间的观念不在空间之中」已经对纯绵延的存在作出了必要性论证。而构造这种纯绵延、对其加以描述的充分性论证则分为两步:首先是揭示意识状态不可被量化的强度性质(即时间中不可被空间化的一面),其次是揭示时间被空间化的过程。

在《时间与自由意志》的第一章「心理状态的强度」中,柏格森细致讨论了美感、道德感、肌肉紧张感、视觉、听觉等诸多感觉。柏格森指出,这些感觉的共同特点在于它被认为是一种意识状态,是没有广延而只有强度的。柏格森指出,心理物理学对意识状态强度的测量虽然不能说是错误的,但具有非常严格的限制条件和预设前提,即可量化性的前提。正如我们前面已经指出的,数量的概念依赖空间的概念。因此,对感觉加以测量,其前提在于预设「不同时间的感觉可以被并排置列在同一个空间中」,忽略不同强度的情感在质的方面的差别(回顾上文中「小鸡」和「竹节」的例子)。相反,柏格森则希望指出,不同强度的情感其实是不一样的感觉。例如,舞蹈的优美感其实是三个异质性的感觉的组合:敏捷的姿态让我们看到轻松,流畅婉转的曲线让我们能够把握未来,其与节奏的抑扬顿挫引发我们的支配性的同情,因此当我们言说一个动作比另一个动作优美的时候,其具体的指涉是不明确的。(Bergson 2001: 11-13)又如,在测光实验(photometric experiments)中,意识只是将先前所把握的较为明亮的平面称为白色,而较为黑暗的称为黑色,若不是因为思维的影响,在感觉中光并没有比暗更强的实在性,二者均只是连续变化的其中一个阶段而已。(Bergson 2001: 53)在柏格森(Bergson 2001: 72)的区分中,优美感的例子属于「情绪性状态」,而测光实验所测量的则是「表象性状态」,大约对应于我们所说的情感和感觉。

柏格森特别注意将每一种情感或感觉都当成是意识流中的连续过程来对待,从而每一个瞬间都与前后时刻相连,并且指出在这种与过去和未来的连接中,瞬间的意识状态才能体现出其具体的意义。在柏格森看来,运用心理物理学的「极小差异法」来探究意识流的连续过程之所以不可行,其原因并不在于数学。即使意识状态的可微分性(即,对任意小的时间间隔可以引起小于任意值的意识状态变化)与感觉刺激在实验中所呈现的突越之间可以没有矛盾,但两个状态(和)的陆续出现并不代表它们之间具有数量上的可减性(即有意义),遑论不同的极小差异之间能否相互等同了。(Bergson 2001: 65-66)

通过意识状态测量中的这一理论矛盾,柏格森进而指出,把时间当成空间的机制与把感觉当成大小的机制,其错误的根本原因是一样的:「在处理意识状态的时候,不可能改变它们的绵延而不同时改变它们的本性。」(Bergson 2001: 196)物理学家与传统的形而上学家处理时间的方式,就是抽去时间中的纯绵延,将其假定为是可以重复、可以伸缩延展的。例如,在柏格森看来,在天文学中,我们之所以能够预测行星的位置,实际上是我们在意识中通过计算的手续加速模拟、预演了其位移。(Bergson 2001: 107)这种预演之所以是合法的,是因为在科学中不需要考虑其绵延性,更不需要完全知道行星的一切变化。然而,在意识状态的领域,「要完全知道一种动作的一切前件,就等于去实在地做出这一动作。」(Bergson 2001: 184)可以看到,柏格森所谓「抽去时间中的绵延」,其含义是包括语言和数学描述在内的任何抽象性手续——语言的描述与数学一样,都是用一种预先规定好的框架与秩序代替最为具体、活生生的自我。(Bergson 2001: 137, 175)

由此,我们又可以看到柏格森思想与所谓「现象学还原」之间的亲和力。时间的空间化就是意识流被切片并加以把握的过程,而这一过程某种程度上是无法完全避免的,正如现象学无法做到对意识的彻底还原。所谓原初的没有被还原的时间意识,则是一种纯粹私人体验性质的绵延:首先,同样的瞬间不可能重复两次;未来除非被体验,否则永远不可能被预知,未来与过去具有严格意义上的不对称性;其次,同样的时间间隔(intervals)在不同的绵延中可能带给意识不同的感受。(Bergson 2001: 184 ff.)

时间意识的私人性 #

通过上文中的分析,我们可以看到,所谓的「纯绵延」,其实就是私人体验层面上的内在时间意识。柏格森将这种意识看作一个绵延中的「众多体」而非空间中的「均一体」,指出无论物理的分析还是语言的描述都是对意识的歪曲把握。意识状态的众多性也就是德勒兹(2019: 374)所说的差异性:「差异不是杂多。杂多是所与,而差异则是使所与得以被给予的关键。」需要补充的是,在柏格森处,意识的差异性作为一种非所与性、所与性的前提性,仍然是直接而非反思的。 从「绵延」的时间学说中,我们可以看到柏格森对直观的方法(Lawlor 2003: 64)以及意识的直接性的追求,隐含了对康德式「目的王国」的批判与继承。一方面,同康德那里一样,「自由」是无法被言说但又确定存在的东西,对其言说会导致误解,而且这种不可言说并非神秘主义的,而是生命哲学的必然预设。另一方面,意识生活又不能完全仅仅呈现直接性的一面,否则仍然不是本真的生活。在第二章末节(§84),柏格森特别探讨了公共性与社会生活。他写道:「意识生活呈现直接被我们知觉的,和通过空间折射而被知觉的东西。」(Bergson 2001: 137)

为了在(德勒兹所总结的)差异哲学的框架下保持公共性,在柏格森处,对时间意识的理解必须是二元论式的:直接的私人体验和社会生活中的秩序感;空间化的时间和纯绵延。甚至在柏格森这里,这个二元论无法区分高下,否则公共性的道德和秩序就会被私人的体验所瓦解。似乎柏格森比康德更严重地陷入了二律背反的困难:柏格森所理解的「现象」同康德一样是服从于因果规律,而康德那里的「物自身」则被柏格森替换成了「时间意识」。现象与物自身的对立变成了物理世界与意识世界的对立。

然而柏格森当然不愿意做那个彻底的二元论者。那么,他要如何解决这种时间意识的私人性和公共性之间的对立?把私人体验中的绵延上升到创造进化的生命冲力是如何可能的?在我看来,这个问题需要通过分析柏格森对同时性的探讨,尤其是其对相对论时间的批判,才能加以回答。

同时性与绝对 #

相较《时间与自由意志》在哲学史上的显赫地位,柏格森另一本讨论时间问题的著作《绵延与同时性》(1922)则显得默默无闻,甚至因遭受广泛的误解最终被本人亲自停止出版。柏格森与爱因斯坦于1922年在巴黎「国际知识合作委员会」的交锋引发了科学家与哲学家就时间问题的激烈辩论,甚至卷入诸多物理学家和哲学家。作为这场交锋的产物,《绵延与同时性》系统地总结了柏格森的观点。在柏格森看来,爱因斯坦试图用一种物理学的时间观来挤压常识中的生命时间,而这种挤压体现在相对论时间对于意识中直观到的「同时性」(simultaneity)的否认。因此,柏格森希望在《绵延与共时性》中证明「唯一的宇宙时间」这一假设可以在不与所谓的相对论悖论相矛盾的情况下得到支持。(花田圭介 1965: 411)在下文中,我们将简单分析这一似乎不算成功的尝试,并试图阐明其意义。

常识与科学批判 #

在分析《绵延与共时性》中的具体论述之前,我们需要回顾柏格森对常识、科学与哲学三者关系的论述。通过上文对《时间与自由意志》的分析,我们已经可以发现,这三者的关系有时是相当复杂且充满悖谬的。一方面,哲学的目的在于指出常识的错误,把被空间化了的时间还原到其本来的面貌;另一方面,哲学指出常识之错误的方式,恰恰在于肯定常识并且分析常识背后的先验预设。而现实中的近代哲学家,其失败则在于没有能够通过这样的方式指出常识的错误,而是理所当然地(take-for-granted)认同常识,将意识状态的「强度」、时间的绵延当成是广延量来处理了。(Bergson 2001: 3)在柏格森看来,似乎哲学家与常识之间保持一种若即若离的紧张关系,一方面提出「反常识」的惊人之论,另一方面这种惊人之论其实是认同常识甚至「比常识更常识」的结果。

那么对于自然科学,情况又如何呢?在《绵延与共时性》及其他柏格森与自然科学对话的论述中,我们可以看到,哲学家反对科学家,往往是以一种认同常识、「与常识合谋」的姿态。但哲学家究竟如何同意了常识,是否是以一种「反常识」的方式,则需要结合上文所讲到的具体的情况加以分析。在《绵延与共时性》发表的前一年,柏格森的支持者、哲学家雅克·马里顿(Jacques Maritain)在关于西奥纳斯主教(Pope Théonas)思想的一本小册子中批评爱因斯坦将现实与测量混为一谈,物理学家只是处理数学的时间,而常识和哲学家关心的则是现实的时间(real time)。(Canales 2015: 206)

柏格森的态度则或许比马里顿温和许多。他并没有站在神学或哲学的角度上批评科学,而是相反极大地褒扬了相对论的贡献,并且暗示相对论时空的反常识性只不过在于人们(包括其提出者)对它的误读。在《绵延与共时性》中,柏格森写道:「爱因斯坦的论点不仅似乎不再与人类在一个单一的、普遍的时间里的自然信仰相矛盾,而且甚至用初步的证据证实了它们。」(Bergson 1965: 5-6)在柏格森看来,哲学、自然科学、常识三者之间应当是一种相互调和、共同积极地作用于生命的关系。不仅「科学只有在绝对必要时才与常识背道而驰」(Bergson 1965: 35),哲学也同样如此。哲学与常识之所以有时候需要背道而驰,是为了回到意识自身的经验——胡塞尔的现象学批评自然科学将意识作为对象化的物来思考,认为这是一种对认识的批判漠不关心的「自然态度」(Husserl 1964: 15),一方面需要被哲学所打破,另一方面又是哲学所建基于的前提;海德格尔(Heidegger 1975: 21)则进一步指出,胡塞尔现象学还原方法的重要意义,在于把人从其存在的自然态度上拉回到意识的先验生活以及意指—意向的(noetic-noematic)经验中去。现象学(尤其是海德格尔所理解的现象学)面对常识与科学的态度和柏格森的生命哲学之间或许可以相互参照,只不过海德格尔或胡塞尔对具体的自然科学问题往往不置一词,这很大程度上保护了海德格尔免遭与柏格森类似的批判。

同时性 #

爱因斯坦总结了与之同时代物理学家,如洛伦兹、庞加莱、闵可夫斯基在电磁学和运动学方面的研究成果,提出狭义相对论(special relativity)以解决经典电动力学中的矛盾。狭义相对论的基本预设是光速恒定与相对性原理,前者已经广泛被运用于天文学中,即如果不预设光以有限的速度传播,则不能通过观测来得到关于光的速度的信息;后者则是伽利略以来物理学的基本原理,指出不存在绝对的运动或绝对的参考系,任何运动和静止都是相对的,可以通过参考系变换的数学手段加以联系。

在柏格森看来,狭义相对论的重要贡献,是指出了同时性的相对性(relativity of simultaneity):在空间中不同位置发生的事件的同时性取决于观测者所在的参考系。例如,在地球人的视角来看,距离很远的两颗超新星爆发的顺序是 A 在前 B 在后;但在与地球相隔很远的另一个行星,其所观测到的很可能是 B 在前 A 在后。然而,柏格森认为,在狭义相对论中所提出的同时性之相对性并不与我们生活中对同时性的理解相冲突,毋宁说是证实了这种理解。柏格森指出,物理学的相对同时性只不过是同时性的一个方面,即「瞬间的同时性」(simultaneity of the instant);而与之对应的「流的同时性」(simultaneity of the flow)。这两种同时性「虽然不同,但相辅相成」(Bergson 1965: 54),然而「流的同时性」却被爱因斯坦所忽略了,或者说被「瞬间的同时性」代之了。柏格森此处对瞬间与流的区分没有超出其在《时间与自由意志》中所提到的两类时间,即空间化的时间和作为纯绵延的时间的区分。柏格森指出,爱因斯坦所设想的「时钟」和「观测者」都只不过是一种「理想的记录」或「理想的读者」,因此只能把握到一个一个时刻的瞬间而看不到其绵延;而唯有「想象在系统中的每个点都有物理时钟和活的观测者」,将所有基于地球上的观测者所各自独有的参考系(system of reference)统合起来,成为一个更大的复合性「系统」(system),才可能提出相对同时性的普遍规律,解释迈克尔逊—莫雷实验(即证实电磁波与一般的物体同样符合前述之相对性原理的实验,否定经典物理学中的「以太」学说的实验)结果的不变性。(Bergson 1965: 42)质言之,在柏格森看来,运动的相对性原理恰恰需要「能够在一定范围之内把不同的参考系统合成绝对系」的预设(在这里具体是指不同的参考系共享同一种「理想的记录」、同一种钟表时间的假设),否则不同参考系之间的差异将会变成本质性而非数量上的差异。柏格森在这里并不仅仅是对伽利略以来近代自然科学「理想模型」方法的隐含前提性的重申,而且说明了这种隐含的前提性不可能在系统内部被证明。 在批判爱因斯坦基于钟表时间的同时性假定的基础上,柏格森提出了其基于绵延的对同时性的定义:

「我们称将占据相同绵延的两个外在的流是『同时的』,因为他们都依赖于第三个与之相似的绵延,即我们自己的绵延;仅仅当我们的意识只关心我们自身的时候,这个绵延才是我们的绵延,但是当我们在同一个不可分割的行为中注意到这三个流,那这个我们的绵延也同样成为他们的绵延。」(Bergson 1965: 52)

所谓柏格森意义上的同时性,也就是「流的同时性」,就是指能够被同一个不可分割的意识行为把握。正是因为观测者、天体A和天体B可以被同一个时间意识(同一个「行为」)把握,因此它们才可能具有「瞬间的同时性」。瞬间的同时性之不可还原的前提是「流」即绵延的同时性,而这是物理学所无法把握的,只能通过哲学对意识的分析才得以说明的。通过这段或许有些难解的话,可以看出柏格森哲学的野心不仅仅在于把时间从钟表时间中解救出来而将其还原到最本己的时间意识(列维纳斯语),而在于在此之上更进一步,通过对同时性概念的再解释(「流的同时性」)来打破这种时间意识的唯我论色彩,进而达成在此之上的普遍性和超越性——只要有一个时间意识能够把存在于自身和外在的流同时地把握和统合起来,那么它就相当于承认那些外在的「流」也是和自身相同的绵延。正如柏格森所说,我们「永远不可能从闵可夫斯基的模式中推导出时间流的概念」(Bergson 1965: 63),柏格森的同时性学说决定性地超出了心理学和物理学的研究范围,而具有了本体论的含义。

绝对的宇宙时间 #

时间意识通过把自身的流与外在的流同时把握和统合起来,赋予或者说承认外在事物与之相似的绵延特性,在柏格森看来,这就是同时性概念的超距扩展。而这种扩展则预设了一种与自我意识共存的宇宙意识,此预设即是笛卡尔意义上的「本体论证明」:「常识和科学本身直到现在已经先验地将同时性的概念扩展到相隔任何距离的事件。……它们无疑想象了一种与宇宙共存的意识,能够以一种独特的、瞬时的感知来拥抱这两个事件。」(Bergson 1965: 55)可以说柏格森在这里复活了古印度奥义书哲学中关于「我即梵」(Aham brahmāsmi)的思想,并赋予其时间性。虽然运动的绝对性是不可被检测的,但这却并不妨碍可以存在一种同「瞬间的同时性」(即相对性的同时性)共存并且作为其认识论基础的普遍、绝对的「宇宙时间」。在庞加莱—爱因斯坦的狭义相对论中,光速被作为定义同时性的标尺,速度的上限。庞加莱批评柏格森认为同时性起源于直觉的观点,认为同时性只是一种任意的约定,甚至是「无意识机会主义的产物」。(Galison 2003: 31, 35)然而,任何对同时性的个体的约定(比如将光速 约定为同时性)在物理学上都会导致一个灾难性的后果,就是对这一个体而言,根本就不可能有时间的概念(用洛伦兹公式的数学形式来说,即 $$t = \frac{t-\frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$ 在 $v = c$ 时无定义)。因此「任意的约定」本身只会消解同时性的含义,进而否定时间的存在。庞加莱对柏格森的批评恰好有助于我们理解柏格森的「绝对宇宙时间」的本质:它不能还原为一种数学和物理中的绝对参考系,而只能是内在和外在时间流在意识(尤其是宇宙意识)中的统合。正如柏格森自己所说:「我们无法在数学上转换时间本身,我们需要用我们计算的同时性(注:即瞬间的同时性)来替换它以测量它。」(Bergson 1965: 60)

柏格森对于宇宙时间的坚持同样影响了其对爱因斯坦的狭义相对论和广义相对论(general relativity)的不同看法。狭义相对论声称打破了绝对时空,使得共时性具有相对性;广义相对论则把引力描述为一种时空的几何弯曲。在柏格森看来,狭义相对论和广义相对论「不是由完全相同的精神驱动的,也没有完全相同的含义」,狭义相对论的时间和广义相对论的空间「并不具有相同程度的实在性」。(Bergson 1965: 157-158)因此,在柏格森看来,狭义相对论是一种错误的时间理论,而广义相对论则是一种具有启发性的思维方式,尽管不能称之为一种理论。

总结与延伸 #

在上文中,我们已经讨论了柏格森时间学说中最重要的两个概念:绵延和同时性。我们指出,在《时间与自由意志》中的绵延理论可能遭遇私人意识与公共性之间的二律背反问题,而如果不借助「生命冲力」和「创造的进化」这些或许有遭受列维纳斯那里所说的「总体哲学」批判之嫌的,具有本体论和宇宙论倾向的概念,仅仅从时间学说内部去解决这个问题,那么同时性的理论或许会有些帮助。柏格森对同时性的论述一方面是对绵延理论的拓展,另一方面也可以认为是绵延理论之作为一种超越私人内在时间意识、达到普遍性世界的所谓「隐含前提」。因此,我建议,如果要充分理解柏格森的时间学说独创性,应当将「绵延」与「同时性」共举,而非仅仅强调时间意识的绵延。

此外值得补充的是,分析心理学与现象学对于柏格森褒贬不一的态度,或许也和对于绵延及其中同时性问题的不同理解有关。

柏格森与分析心理学 #

爱因斯坦曾揶揄柏格森道,没有哲学家的时间,只有物理学和心理学意义上的时间。(Canales 2015: 5)或许在爱因斯坦看来,柏格森的贡献并不在于那些对于时间的本体论思索,而其关于绵延的时间理论唯有作为一种心理学理论才是值得严肃对待的。柏格森自然不会同意这一论断,但在历史中,似乎确实是心理学家而非哲学家接替了柏格森对同时性的讨论,在心理学的领域颠覆了自然科学的因果性原理。荣格受到柏格森的绵延理论以及当时物理学的启发(Gunter 1982: 641),将共时性(synchronicity)作为一种意识现象中的非因果性(acausal)原理。荣格自己解释说,他是为了避免同时性(simultaneity)一词所具有的因果关系色彩,才选用了共时性一词,这与柏格森坚持使用「流的同时性」殊途同归,只不过体现了狭义相对论在荣格的时代相比柏格森的时代更充分地被接受了而已。在荣格看来,「共时性原理断言了在同时性和意义本身之间的一种有意义的巧合。」(Jung 2010: 69,VIII para. 916)荣格给出的一个例子是,当他某次为一位年轻女性做治疗,这位女性提及梦中的圣甲虫时,窗外正好有一只金龟子撞击者玻璃。在荣格看来,对这一现象做因果的解释是「伪科学的态度」,但忽略这种共时性现象,而无视其在生命和人格中的重要意义则是武断的。

柏格森与现象学 #

相较分析心理学领域对柏格森的褒扬,现象学家对柏格森时间哲学,尤其是其中的同时性问题的态度,则是毁誉参半的。

虽然萨特在《想象》一书中大量提及柏格森,并自陈其哲学受到柏格森《时间与自由意志》的直接影响。(Zahavi 2010: 130)但在萨特看来,柏格森在相对论时空面前捍卫同时性的举动就是完全不必要的。萨特写道:

「在极限情况下,完全复制当前展开的真实场景的非真实场景的时间仍然是非真实时间。如果当皮埃尔在我背后给自己倒酒时,我对自己表示他此时正在给自己倒酒,那么两种所与,即非真实的现在和真实的现在,并不重合。」(Sartre 2004: 131)

显然,在萨特看来,即使是同一场景中,保持一种认识的公共性和普遍性也不需要同时性的参与。

高宣扬(2008: 391-397)则旗帜鲜明地认为柏格森是一名现象学家。他指出,柏格森的生命哲学,强调的是以发自生命本能的意向性为基础的直观性。亦即柏格森的时间意识和胡塞尔的内时间意识具有同样的指向自身的意向性。然而,从同时性的例子中我们可以看到,如果说柏格森的「绵延」有意向性的要素,那么它所意指的未必仅仅是自身,而恰恰是世界。现象学是否承认这样一种同时性?为何现象学的时间观恰恰不以同时性(或共时性)为条件?莫非对同时性的否认——对意识流可以在同一个过程中超越性地把握所谓「意识」和「潜意识」的多重内容的否认——才是现象学与柏格森(或精神分析、分析心理学流派)思想分途的根本原因?

致谢 #

(略)

参考文献 #

柏格森(1958)《时间与自由意志》,吴士栋译,商务印书馆。

德勒兹(2019)《差异与重复》,安靖、张子岳译,华东师范大学出版社。

高宣扬(2008)《柏格森对21世纪哲学研究的现实意义》,谢地坤主编《中国哲学年鉴》,中国社会科学出版社。

列维纳斯(2020)《伦理与无限:与菲利普·尼莫的对话》,王士盛译、王恒校译,南京大学出版社。

王理平(2007)《差异与绵延:柏格森哲学及其当代命运》,人民出版社。

谢林(2016)《近代哲学史》,先刚译,北京大学出版社。

Banville, John (2016) “What do clocks have to do with it?” London Review of Books, 38(14), 34-5.

Bergson, Henri (1965) Duration and Simultaneity, tr. Jacobson, Leon, The Bobbs-Merrill Company.

(2001) Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of Consciousness, tr. Pogson, F. L., Dover Publications.

Canales, Jimena (2015) The Physicist and The Philosopher: Einstein, Bergson, and the Debate That Changed Our Understanding of Time, Princeton University Press.

Deleuze, Gilles (1988) Bergsonism, tr. Tomlinson, Hugh, Zone Books.

Galison, Peter (2003), Einstein’s Clocks, Poincaré’s Maps: Empires of Time, W. W. Norton.

Guerlac, Suzanne (2006) Thinking in Time: An Introduction to Henri Bergson, Cornell University Press.

Gunter, Pete A. Y. (1982) “Bergson and Jung,” Journal of the History of Ideas, 43(4), 635-652.

Heidegger, Martin (1962) Being and Time, tr. Macquarrie, John, et al., Harper & Row.

(1975) The Basic Problems of Phenomenology, tr. Hofstadter, Albert, Indiana University Press.

Husserl, Edmund (1964) The Idea of Phenomenology, tr. Hardy, Lee, Kluwer Academic Publishers.

Janicaud, Dominique (2000) “The Theological Turn of French Phenomenology,” tr. Prusak, Bernard G., In: Janicaud, Dominique, et al., Phenomenology and the “Theological Turn”: The French Debate, Fordham University Press.

Jung, C. G. (2010) Synchronicity: An Acausal Connecting Principle, tr. Hull, R. F. C., Princeton University Press.

Kant, Immanuel (1999) Critique of Pure Reason, tr. Wood, Allen W., Cambridge University Press.

Lawlor, Leonard (2003) The Challenge of Bergsonism, Bloomsbury Academic.

Massey, Heath (2015) The Origin of Time: Heidegger and Bergson, State University of New York Press.

Sartre, Jean-Paul (2004) The Imaginary: A Phenomenological Psychology of the Imagination, revised by Elkaim-Sartre, Arlette, tr. Webber, Jonathan, Routledge.

Zahavi, Dan (2010) “Life, Thinking and Phenomenology in the Early Bergson,” In: Kelly, Michael R. (ed.) Bergson and Phenomenology, Palgrave Macmillan.

花田圭介(1965)「『持続と同時性』解説」『ベルグソン全集3』、白水社。